Quand on essaye de s'imaginer le futur, on serait enclin à se dire qu'il y a des mondes merveilleux qui nous ouvrent les bras. Des univers fait de villes qui s'élèvent au-dessus des nuages, tournant à l'énergie propre et où les peuples se seraient enfin rabibochés autour d'une cause commune comme la conquête de l'Espace. Ouais, peu ou prou le pitch de Star Trek. Sauf que si l'on y regarde bien, tous les grands classiques du genre dépeignent un tableau bien moins reluisant, pour ne pas dire sinistre.

Ray Bradbury envoie la culture dans des brasiers que ne renieraient pas les dictateurs les plus pointilleux, Arthur C. Clarke imagine que l'intelligence artificielle se laisserait bien tenter par le meurtre tandis que George Orwell, ah, lui il est gratiné, nous offre à lire un monde qui ferait passer Guantanamo pour un lieu de villégiature bien ensoleillé. À croire que les auteurs de SF sont tous d'irrémédiables pessimistes, avec lesquels il ne faisait pas bon se marrer. Pas les mecs qu'on invite en soirée finalement.

Alors, pour écrire de la science-fiction, faut-il forcément voir le verre à moitié vide ? Une première réponse, certes facile mais pas moins vraie, serait que créer un monde où tout se passe bien et où la société est enfin devenue un havre de paix, ce serait quand même vite ennuyeux. Voire chiant. Pas d'élément perturbateur, la science qui a vaincu tous nos problèmes, fin de l'histoire. Au moins, ça irait vite à la lecture et les pauvres élèves de troisième n'auraient pas à s'enfiler des pavés interminables alors qu'il y a sans doute mieux à faire de ces corps pleins d'énergie. Mais bon, pas sûr que cela soit très intéressant.

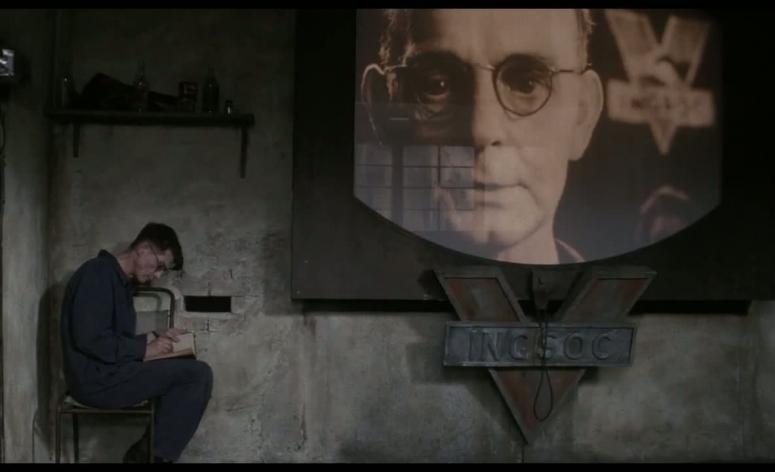

La principale raison ensuite, c'est que l'Histoire nous apprend malheureusement que l'humanité n'a pas vocation à aller vers l'illumination (si tant est qu'elle existe). Quand Orwell imagine le monde de 1984, nous sommes en 1948 (publié l'année suivante). Pas de caméras dans toutes les rues, la novlangue est une aberration et la désinformation est pour le moment un démon du stalinisme. Sauf que voilà, nous avons désormais démocratisé la surveillance constante, Londres a plus d'yeux que l'Hydre de Lerne, le volume orthographique utilisé décroit d'année en année et la désinformation est devenue un sport international si bien que l'on commence même à la détourner. Du pessimisme, on passe à la lucidité. Glissement sémantique dangereux.

De même que Ray Bradbury qui nous présente une société phagocytée par des écrans de télé qui débitent leur lot d'émissions qui créent du "temps de cerveau disponible" dans son Fahrenheit 451 (1953). J'ai pas vraiment besoin de faire le parallèle avec notre société contemporaine là, non ? Ces deux auteurs nous présentent quand même des révoltes. C'est d'ailleurs là le point de divergence entre les deux. Orwell tuant ce soulèvement, deux fois histoire de faire bonne mesure. Son héros Winston Smith se soumettant entièrement au Parti, mais étant quand même exécuté. Personne ne gagne. Alors que l'auteur des Chroniques Martiennes croit quand même à l'espoir. Pas par la révolution, son héros Guy Montag finissant dans un sort semblable à celui de Smith. Par l'Histoire, le recommencement. Cette satanée boucle qui fait que quoi qu'on fasse, de toute façon, ce qui s'est passé reviendra forcément, et que donc des temps meilleurs ne pourront que suivre.

Dure morale, difficile à accepter. L'espoir réside dans le fait qu'il faut garder espoir. Les sophistes auraient aimé. Le principe d'entropie pas trop. Du coup, il n'y a vraiment aucune échappatoire humaine ? Même la Volte d'Alain Damasio est attaquée de toute part, par les politiques qui n'aiment pas perdre le contrôle, la mafia qui voit des opportunités dans cette liberté ou dans les pulsions (qu'un jugement moral aurait appelé vices) humaines. Aucun espoir, vraiment ? Peut-être. Mais il fait beau, alors on va quand même finir sur une note positive :